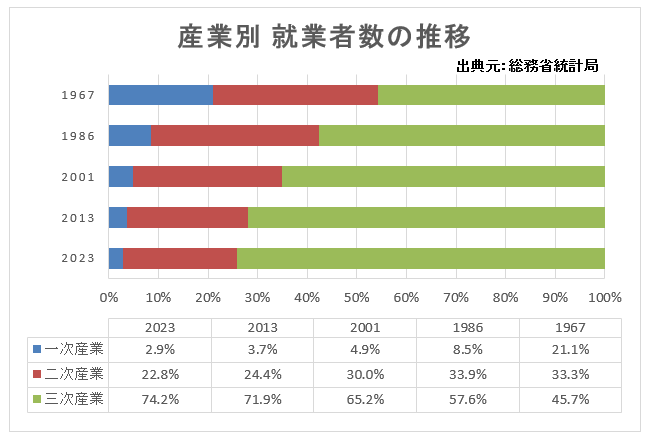

日本の就業者人口は、産業別に見ると大きな変化を遂げてきました。2023年時点で、日本の労働者の約74%が第三次産業に従事しており、第二次産業が約23%、第一次産業が約3%となっています。

1967年と比べると、第一次産業の就業者数が減少し、第三次産業の就業者数が増加していることがわかります。では、このような産業構造の変化はどのように起こったのでしょうか?

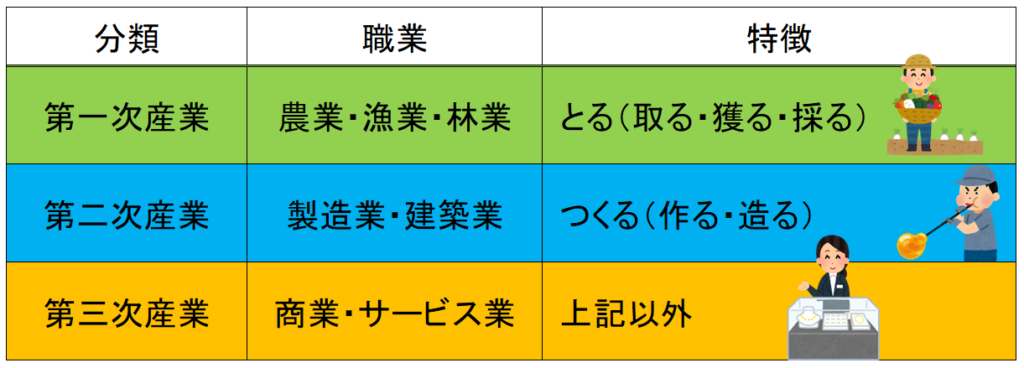

まず、第一次産業は農業、林業、漁業など自然資源を活用した産業です。第二次産業は製造業や建設業で、原材料を加工して製品を作る産業です。そして、第三次産業は、サービス業、金融業、教育、医療など、人々に直接的なサービスを提供する産業です。

では、なぜ、多くの労働者が第三次産業に従事しているのでしょうか? その理由を解説していきます。

産業別に異なる収入の安定性

実は、経済が発展するにつれて第三次産業が高い割合を占めるのには法則があり、これを「ペティ・クラークの法則」と呼びます。この法則の特徴は、経済成長の過程で国民の産業の重心は第一次産業から第二次産業、そして第三次産業へと移行するという流れが自然に発生するというものです。

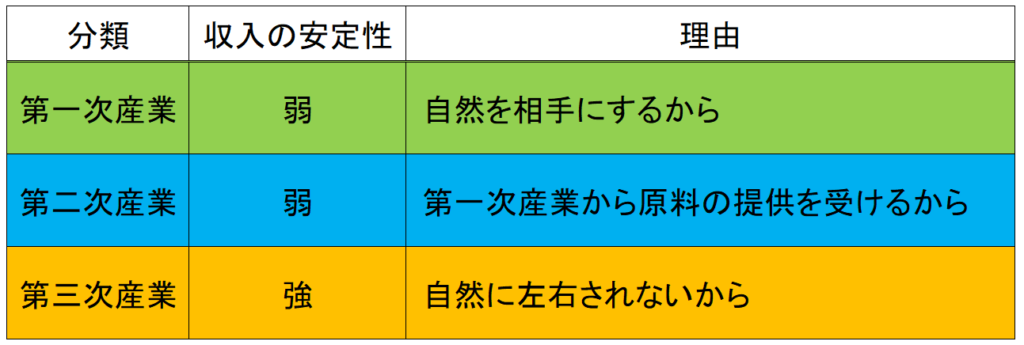

では、なぜこのような法則が成り立つのでしょうか? その理由は、収入の安定性を求める国民の意識の変化にあります。経済が発展すると、人々は安定した収入を得たいという意識が高まります。これが産業構造の変化に強く影響を与えるのです。

1. 第一次産業の不安定性

第一次産業は、自然環境に大きく依存するため、天候や気候の影響を強く受けやすく、収入は非常に不安定です。例えば、台風や干ばつの影響で農作物が不作になれば、収入も一気に減少します。こうした不安定さから、第一次産業は多くの人々にとって魅力が低下してきました。

2. 第二次産業の収入の連動性

第二次産業は、主に第一次産業の産物を原材料として製造を行います。したがって、第一次産業が不作になれば、その影響は第二次産業にも及び、原材料の供給不足や価格上昇が発生します。これに連動するようにして、第二次産業の収入も不安定になることがあります。

3. 第三次産業の安定性

これに対して、第三次産業は自然環境に左右されることがほとんどありません。サービス業や金融業、医療業などは、安定した需要が見込まれ、国民の生活水準が向上するほど需要も増加します。これにより、収入が安定しやすく、多くの労働者が第三次産業に移行する要因となっています。

その結果、ペティ・クラークの法則が示す通り、第一次、第二次産業に従事する就業者数は減少し、第三次産業に多くの労働者が移行する現象が生まれたのです。

まとめ

このように、日本の産業別就業者数の変化は、経済の発展とともに収入の安定性を求める国民の意識の変化が大きな要因となっています。しかし、第三次産業が主流となる現代の経済では、原材料を生産する第一次産業が衰退したことで、原料の多くを輸入に依存する状況が生まれています。これにより、不作や戦争、配送コストの増加といった外的要因が原料価格を高騰させ、結果として私たちが購入する商品の価格が上がり続ける状況が続いているのです。

今後、持続可能な経済発展を考える上では、第一次産業の安定と復興も重要な課題となるでしょう。