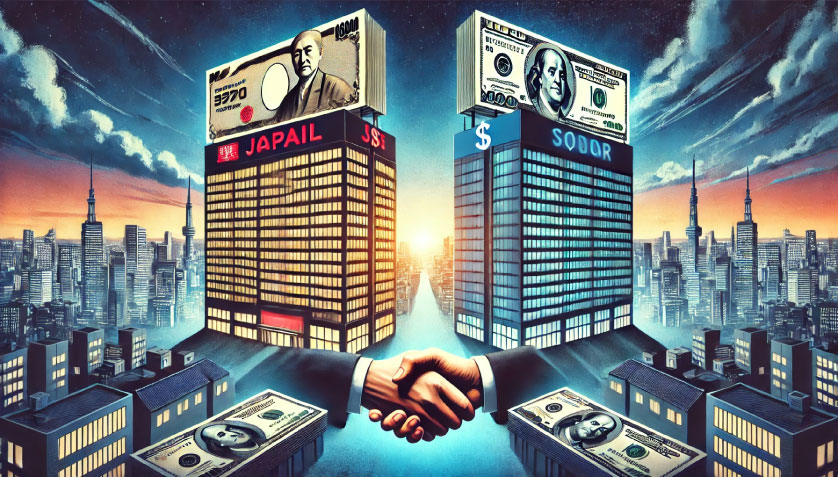

日本の大手小売企業であるセブンアンドアイホールディングスが、カナダの小売大手から買収提案を受けたというニュースが報じられました。この背景には、現在の円安が大きく影響していると考えられます。では、この円安を背景にした買収提案が、日本経済にどのような影響を及ぼすのでしょうか?今回は、この重要な動向について考えてみたいと思います。

外国企業による買収の活発化

円安が進むと、外国企業にとって日本企業の買収コストが相対的に低くなります。たとえば、米ドルやカナダドルが円に対して高くなると、同じ額の現地通貨でより多くの日本円を購入できるため、買収の費用負担が軽減されます。今回のセブンアンドアイホールディングスへの買収提案が成功すれば、他の外国企業も日本企業への買収や投資に積極的になる可能性があります。

特に、日本の小売市場は成熟しており、安定した消費者基盤があります。こうした背景の中で、外国企業が円安を利用して日本市場に参入しようとする動きが加速するかもしれません。

株式市場への影響

円安を背景にした外国企業の買収や投資が増えると、日本企業の株式に対する需要が高まり、株式市場にはポジティブな影響を与えることが期待されます。特に、円安によって日本企業の株式が「割安」と見られることで、外国人投資家による株式の買い増しが進む可能性があります。

しかし、円安が長期的に続く場合、輸入コストの増加やインフレ圧力が高まり、企業の収益性や消費者の購買力に悪影響を及ぼすことも考えられます。このような状況が続けば、株式市場の不安定な動きが増えるリスクもあるでしょう。

為替レートの動向と政策対応

今回の報道を背景に、円安がさらに進行するリスクが高まっています。円安が続くと、日本企業の株式が外国企業にとって割安感を感じさせる一方で、資金流出の懸念も高まります。これにより、さらなる円安が進行する可能性もあります。

円安が長期化する場合、輸入品の価格が上昇し、インフレ圧力が高まるため、日銀や政府が為替介入や利上げなどの政策対応を検討する必要性が出てくるかもしれません。こうした政策対応が実施されると、経済成長が抑制されるリスクもあります。

インフレ圧力と消費者心理の影響

円安が進行すると、輸入品の価格が上昇し、インフレ圧力が高まる可能性があります。特にエネルギーや食料品などの生活必需品の価格が上昇すれば、消費者の購買力が低下し、消費マインドの冷え込みにつながる恐れがあります。消費者支出の低下は、GDPの大部分を占める消費の減少を意味し、経済成長を抑制するリスクが増します。

輸出企業へのメリットと格差拡大のリスク

円安は輸出企業にとって競争力を高める要因となり、自動車や電子機器などの輸出に依存する企業は収益拡大が期待されます。しかしながら、輸入品に依存する企業や消費者には逆風となり、国内経済での格差が拡大する可能性もあります。輸出主導の企業は利益を増やす一方で、輸入依存の企業や一般消費者はコスト増による負担を強いられるかもしれません。

まとめ

今回のセブンアンドアイホールディングスに対する買収提案を背景に、円安が日本経済に与える影響は複雑で多岐にわたります。外国企業による買収や投資の増加は、短期的には市場の活性化につながる可能性がある一方で、長期的な円安の継続がインフレや消費の低迷、経済成長の減速を招くリスクも孕んでいます。

さらに、外国企業による日本の大手小売企業への完全買収の事例は過去にほとんどなく、今回のような買収提案が実現すれば、非常に珍しいケースとなります。このため、日本の経済界や市場参加者にとっても大きな注目を集めることになるでしょう。これまでの前例の少なさが、この買収提案をさらに特異で注目すべきものにしていると言えます。

今後の為替レートの動向や政策対応がどのように展開するかによって、日本経済の動向が大きく左右されることになります。このような経済の変化を注意深く見守り、私たちも日々の生活や投資にどのような影響が及ぶのかを考えていくことが重要です。